En esta oportunidad, CONSULTORSALUD comparte con sus lectores carta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) dirigida al Ministerio de Salud.

Respetado señor Ministro:

Durante el año 2024 la ACHC tuvo la oportunidad de avanzar en conversaciones constantes con su cartera en diversos escenarios: audiencias formales, presencia del Ministerio y el alto gobierno en los eventos del gremio, asistencia a la junta directiva, así como múltiples conversaciones en las audiencias públicas y actividades oficiales relacionadas con los proyectos de reforma al sistema de salud. Adicional a esas conversaciones dirigimos a su despacho 3 comunicaciones escritas plasmando los puntos centrales de las conversaciones previas y las preocupaciones del sector prestador de servicios de salud, sobre el presente problemático que atraviesa el sistema y sobre la necesidad de implementar acciones inmediatas para enfrentar la coyuntura, especialmente de iliquidez sectorial.

Si bien es menester reconocer que se trata de problemas crónicos, la mayoría de las cifras que hemos aportado en estudios como el seguimiento semestral de cartera, demuestran una agudización de la problemática que debe ser enfrentada de manera decidida; hemos insistido que la coyuntura es una realidad y debe tratarse, teniendo en cuenta también que se debe avanzar en una reforma que evolucione desde el actual sistema de salud.

Las propuestas planteadas por el gremio en el plan extraordinario de liquidez, mantienen su validez y actualidad, a saber: i) perfeccionar el giro directo aumentando su porcentaje al máximo posible,

cambiando la prelación en los pagos, extendiéndolo al mecanismo de presupuestos máximos y

logrando que se cumpla estrictamente el porcentaje entendiéndolo como un mínimo; ii) avanzar en

una nueva fase de liberación de reservas técnicas para pago de cartera antigua; iii) ampliar la línea

de crédito de Findeter; iv) usar mecanismos como las compras de cartera; v) hacer aún más

específico el uso del medio punto de IVA social para resolver deudas pendientes. Los anteriores son

todos mecanismos viables y al alcance de sus competencias ejecutivas. Especial énfasis queremos

hacer a la exigencia que se tiene que hacer a las EAPB en general, pero muy especialmente a

aquellas que se encuentran en medida de intervención para administrar. El ejemplo debería empezar

por aquellas entidades que tienen una mayor observación y control por parte de las autoridades.

Sobre esas propuestas el sector y el gremio se permite insistir. La respuesta a través de acciones

inmediatas es lo esperado por todas nuestras instituciones.

A la coyuntura problemática que hemos descrito ampliamente en esas conversaciones y comunicaciones reseñadas, ahora se suma un nuevo hecho derivado de la decisión comunicada al sector a través de la resolución 2717 de diciembre 30 de 2024 relacionada con el incremento de UPC para el año 2025. Inmediatamente conocimos los contenidos de la resolución nos comunicamos con el Viceministerio de Protección Social a fin de plantear la preocupación del sector prestador por el incremento determinado para esta vigencia. Los puntos de la conversación se centraron en 2 aspectos principales: el primero de ellos tiene que ver con la enorme frustración del sector al nuevamente conocer que no hubo soporte suficiente para una mejor decisión. Teníamos como gremio y como IPS la positiva expectativa del mejoramiento de la información aportada por los agentes competentes para nutrir la decisión, sin embargo, vemos que contrario de lo esperado, al parecer fue imposible avanzar en un análisis sustentado y esa circunstancia derivó en el uso del mecanismo residual establecido por la normatividad existente.

Siempre fuimos respetuosos de las competencias de los agentes y del ejecutivo y por eso como gremio prestador esperábamos un mejor desenlace que superara los reportes de cortes anteriores y nos acercara a una buena decisión con el suficiente acervo de evidencia, datos e informaciones consolidadas sobre el comportamiento de las atenciones dadas a los usuarios del sistema. Éramos conscientes del trabajo conjunto de su cartera, no solo con las EPS sino con otras carteras y entidades que tienen asiento en la Comisión competente para el estudio de la información, por lo tanto y después de esas mesas técnicas se esperaba un mejor resultado, cosa que no fue así.

Entendemos que ese proceso es continuo y pueden darse nuevos espacios de aporte y análisis de información, por lo que exhortamos al Ministerio a avanzar en esas nuevas instancias para tratar de reparar o suplir las falencias que ustedes han encontrado. Consideramos que esa búsqueda de la mejor información y, derivada de ella, la mejor decisión, debe continuar.

El segundo asunto abordado con el Viceministerio de Protección Social, luego de escuchar los argumentos y fundamentos de la decisión que los llevo a usar el mecanismo residual, esto es, el uso del Índice de Precios al Consumidor causado, que a noviembre de 2024 correspondía al 5.20% más un 0.16% para inclusiones, se concentró en presentar el escenario que en la operación real se va a dar para toda la institucionalidad que asiste y atiende a la población, y es que tendremos en virtud de la reciente decisión de incremento del salario mínimo (que fue decretada en 9.54%) un importante desfase entre los ingresos que en gran medida dependen de la relación con las EAPB y por ende de la variación de la UPC y unos gastos de las IPS que están directamente relacionados con el incremento del salario mínimo.

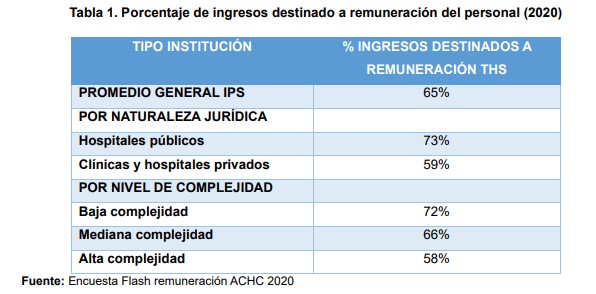

Vale la pena recordar que las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud emplean los recursos que le ingresan en dos conceptos principales: remuneración al talento humano en salud y pago de los insumos, medicamentos, dispositivos y actualizaciones tecnológicas requeridas para asistir a la población con calidad y seguridad. En un estudio de la ACHC del año 2020 mostramos cómo de acuerdo con los niveles de complejidad y naturalezas jurídicas, las IPS emplean en promedio el 65% de sus ingresos para remunerar a todo el personal profesional, técnico y auxiliar tanto clínico como administrativo.

Es por eso por lo que el incremento del salario mínimo es indicador crucial de cada año para la planificación y adecuada presupuestación de las instituciones. El movimiento de ese valor determina la obligación de búsqueda de recursos para sufragar adecuadamente al personal y mantener la operación idónea de todos los servicios. Cuando se analizan cifras del observatorio del talento humano en salud puede verse, cómo un porcentaje alto del personal sanitario tendrá el derecho al aumento en el mismo nivel de lo decretado como incremento del salario mínimo e inclusive habrá trabajadores del sector que por convenciones colectivas y derechos obtenidos previamente tendrán que hacer incrementos varios puntos arriba del crecimiento del salario mínimo.

Lo anterior denota lo impactante para las IPS de la decisión de la UPC para el año 2025, pues al existir un desfase de 4.34 puntos entre el valor de la UPC (sin inclusiones) y el incremento del salario mínimo, toda la institucionalidad prestadora empieza el año con un desequilibrio correlativo a esos puntos, es decir, unos ingresos atados a UPC, frente a unos gastos -en su principal componente atados al salario mínimo.

Conozca el documento completo dirigido al Ministerio de Salud de parte de la ACHC: