La situación de salud en Colombia enfrenta múltiples desafíos, caracterizados por una alta prevalencia de enfermedades crónicas, emergencias de salud pública y desigualdades en el acceso a servicios médicos. Estos problemas se agravan por determinantes sociales como la pobreza, la falta de educación y las condiciones laborales precarias.

Bajo este panorama, el Ministerio de Salud Protección Social (Minsalud) dio a conocer el informe “Análisis de Situación de Salud, Colombia 2023”, el cual ofrece una visión integral de los factores que influyen en la salud de la población, basado en fuentes de información que se encuentran integradas y disponibles en la Bodega de datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO.

Además, este documento que está estructurado en 6 capítulos proporciona un conjunto de indicadores clave que permiten una caracterización exhaustiva de la situación territorial, demográfica y política, así como de los determinantes sociales y sus efectos en la salud en Colombia. Además, muestra el progreso en la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones en el país.

Factores conductuales, psicológicos y culturales en la salud

Dentro de este análisis, el capítulo dedicado a los factores conductuales, psicológicos y culturales resalta cómo estos elementos influyen significativamente en la salud de la población, y además abarca desde el consumo de sustancias hasta los niveles de actividad física y el uso de métodos anticonceptivos, proporcionando una visión integral de cómo los comportamientos individuales y colectivos impactan en la salud pública.

- Consumo de alcohol y tabaco

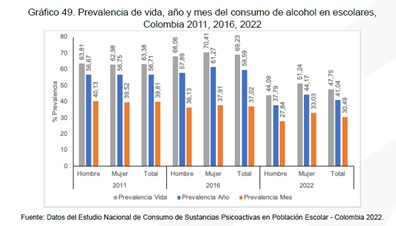

El consumo de alcohol en Colombia es un problema de salud pública significativo, con implicaciones directas en la morbilidad y mortalidad de la población. El informe ASIS 2023 revela que un porcentaje considerable de la población colombiana consume alcohol de manera regular, lo cual se asocia con una variedad de problemas de salud y sociales. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar – Colombia 2022, realizado en población escolar se evidencio lo siguiente:

- Prevalencia de consumo: el 47,8% de los escolares declararon haber consumido alcohol alguna vez en su vida. Sin embargo, un dato alentador es la reducción en la prevalencia del consumo. Para el año 2022, se observó una disminución promedio del 26,6% en la prevalencia de consumo de alcohol en el último mes, año y en la vida, en comparación con lo estimado en el 2016. Esta reducción fue más significativa entre los hombres.

- Edad de inicio: según el estudio, la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol fue de 13,4 años. Al desglosar estos datos por género, tanto en hombres como en mujeres, la edad promedio de inicio se mantuvo en 13,4 y 13,3 años respectivamente.

Respecto al consumo de tabaco, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022 reveló que la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco es de 14,14 años, con una ligera diferencia entre hombres (14,26 años) y mujeres (14,04 años).

Además, la prevalencia de vida para el consumo de cigarrillo en 2022 fue del 11,06%, lo que representa un descenso significativo del 54% en comparación con 2016. La prevalencia del último año también disminuyó un 48,9%.

Cigarrillos electrónicos

En los últimos años, la masificación de productos emergentes, sucedáneos e imitadores de tabaco ha aumentado significativamente en el país. Según la Encuesta de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2019, la prevalencia de consumo de estos productos en la población de 12 a 64 años fue del 0,067%. Específicamente, se observaron cifras importantes de consumo en la población de 12 a 24 años, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A su vez, la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes de 2017, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, reveló que el 15,4% de los escolares de 13 a 15 años reportaron haber probado cigarrillos electrónicos. Estos datos destacan una tendencia preocupante en el consumo de productos de tabaco alternativos entre los jóvenes del país.

Sustancias psicoactivas

El alcohol es la sustancia más consumida por los escolares, seguida por los cigarrillos electrónicos o vapeadores y el tabaco, con la marihuana en cuarto lugar. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar – Colombia 2022 reveló que el 51,2% de los escolares reportaron haber usado al menos una sustancia psicoactiva en su vida.

El análisis del consumo reciente de cualquier sustancia psicoactiva evidenció un mayor consumo entre las mujeres, con un 47,8%, en comparación con el 41,7% de los hombres. Además, el estudio identificó un aumento en el consumo de cualquier sustancia conforme los escolares envejecen, registrándose la prevalencia más alta en el grupo de 17 a 18 años (59%), seguido por el grupo de 15 a 16 años (52,3%). La menor prevalencia se observó en los escolares más jóvenes, de 12 a 14 años, con un 33,7%.

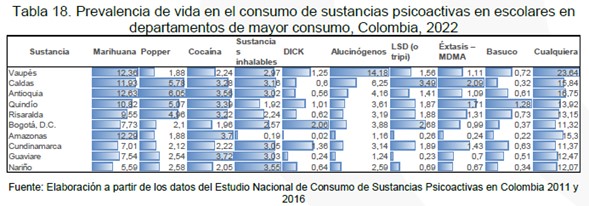

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, el estudio encontró que la prevalencia de consumo de por vida en 2022 fue del 9,51%, y el 5,3% indicó haber usado alguna sustancia en el último año. Este consumo fue mayor entre las mujeres, con un 5,6%, en comparación con el 4,9% de los hombres. Es importante mencionar que los departamentos con mayor consumo de cualquier sustancia fueron Vaupés, Antioquia y Caldas y se observaron las prevalencias más altas en el consumo de Marihuana y alucinógenos en el Vaupés.

Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de intervenciones específicas y programas de prevención dirigidos a los escolares, particularmente en las regiones con mayores tasas de consumo. Las cifras reflejan un desafío significativo para las autoridades de salud pública, quienes deben trabajar de manera coordinada con el sistema educativo y las comunidades locales para abordar este problema y mitigar sus efectos a largo plazo en la salud y el bienestar de los jóvenes colombianos.

Fumadores adultos actuales

Otro punto clave que abordó el informe fue el consumo de cigarrillos entre adultos, un factor que sigue generando preocupación entre las autoridades de salud pública. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Salud Escolar de Colombia (ENSE) 2017, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la prevalencia de consumo de cigarrillos en adultos fue del 12,8%.

El análisis de estos datos no incluyó la estratificación por quintiles según factores sociales ni un análisis de desigualdad, debido a que los datos de consumo de sustancias psicoactivas provienen de encuestas nacionales transversales. Por lo tanto, el enfoque se centró exclusivamente en la prevalencia y las diferencias relativas observadas entre los distintos departamentos del país.

Actividad física

ENSIN 2015 proporciona una visión detallada del nivel de actividad física en diversas cohortes de la población colombiana. Para los niños de entre 6 y 12 años, solo el 31,1% cumple con las recomendaciones de actividad física, lo que refleja una necesidad significativa de promover más actividad física desde temprana edad.

En cuanto al género se denota una notable disparidad: el 35,8% de los niños cumple con estas recomendaciones a través del juego activo, en contraste con solo el 26% de las niñas. Esta brecha indica que las niñas están menos involucradas en actividades físicas, lo que podría ser influenciado por factores socioculturales que requieren atención y acciones específicas para mejorar la igualdad en la actividad física.

En el grupo de adolescentes de 13 a 17 años, la situación es aún más preocupante, dado que solo el 13,4% cumple con la recomendación de realizar 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa. Los hombres adolescentes tienen una mayor prevalencia de actividad física (18,7%) en comparación con las mujeres adolescentes (7,6%). Además, se observa una diferencia entre las áreas rurales y urbanas, con un 14,4% y 13% de cumplimiento respectivamente, y una diferencia de 1,4 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los adultos de 18 a 64 años, el panorama es ligeramente más positivo. La prevalencia de cumplimiento con las recomendaciones de actividad física aumentó en 5,6 p.p. de 2010 a 2015, pasando del 51,3% al 56,9%.

Usos de métodos anticonceptivos

El conocimiento sobre métodos de planificación es casi universal, con los métodos modernos específicos más conocidos siendo el condón masculino (98,6%), la píldora (97,6%) y la esterilización femenina (94,9%). Sin embargo, métodos menos comunes como la espuma/jalea (33,7%), el parche anticonceptivo (20,0%), el Método de la Amenorrea por Lactancia (MELA) (39,4%) y el anillo vaginal (28,6%) tienen un menor reconocimiento entre la población.

El uso de métodos anticonceptivos es ampliamente difundido, con el 99,8% de todas las mujeres, el 99,9% de las mujeres actualmente unidas y el 100% de las no unidas, pero sexualmente activas utilizando algún método en el momento de la encuesta. Entre los hombres, el 99,6% de todos los hombres, el 99,9% de los actualmente unidos y el 100% de los no unidos, pero sexualmente activos hacían uso de algún método anticonceptivo.

Entre 2005 y 2010, el uso de métodos anticonceptivos aumentó en 4,8 puntos porcentuales en todas las mujeres, con incrementos menores en las mujeres actualmente unidas y las no unidas sexualmente activas, con aumentos de 0,9 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. También se observó que las mujeres no unidas menores de 30 años usan métodos anticonceptivos con mayor frecuencia, mientras que el uso disminuye a partir de los 35 años, siendo las mujeres unidas quienes lideran el porcentaje de uso.

Específicamente, en 2010, departamentos como Vaupés, La Guajira, Amazonas, Chocó, Guainía, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Córdoba y Sucre tenían los porcentajes más bajos de mujeres unidas utilizando métodos anticonceptivos. Para ese año, estos porcentajes de uso disminuyeron entre 1 y 6 puntos porcentuales en comparación con 2005, mientras que aumentaron entre seis y cuatro puntos porcentuales en departamentos como Guaviare, Caquetá, Magdalena, Atlántico y Casanare.

Prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en la Región de las Américas:

- En 2019, la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos fue del 69% en la Región de las Américas.

- América Latina registró un 70% en el uso de anticonceptivos modernos.

- Colombia se ubicó por encima del promedio regional con un 76%, junto a Nicaragua (79%), Uruguay (77%) y Brasil (77%).

- En contraste, países como Bolivia (46%), Guatemala (52%), Perú (55%) y Panamá (59%) registraron valores por debajo del promedio regional.

Incremento en el uso de métodos anticonceptivos modernos según la ENDS 2015:

- Entre mujeres en edad fértil (15-49 años), el uso de métodos anticonceptivos modernos ha aumentado tanto en áreas urbanas como rurales.

- Entre 2010 y 2015, el uso en áreas urbanas aumentó en 2,5 puntos porcentuales.

- En áreas rurales, el uso de métodos anticonceptivos se mantuvo constante.

- La brecha de desigualdad por área se ha incrementado con el tiempo.

Impacto del nivel educativo en el uso de métodos anticonceptivos modernos:

- Las mujeres unidas sin educación, con educación primaria y secundaria usan métodos anticonceptivos con menor frecuencia en comparación con aquellas con educación superior.

- La brecha entre mujeres sin educación y aquellas con educación superior ha aumentado con el tiempo.

Incremento en el uso de métodos anticonceptivos tradicionales por índice de riqueza (2010-2015):

- En todos los quintiles de riqueza, se incrementó el uso de métodos anticonceptivos tradicionales entre las mujeres.

- Los quintiles más bajo y más alto registraron un aumento de 3,5 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente.

- La tendencia de la brecha de desigualdad por quintil de riqueza se ha mantenido estrecha a lo largo del tiempo.

Impacto del nivel educativo en el uso de métodos anticonceptivos tradicionales (2010-2015):

- El uso de métodos tradicionales ha disminuido en un punto porcentual en todos los niveles de educación, excepto en el nivel superior.

- La brecha entre mujeres sin educación y aquellas con educación superior ha aumentado con el tiempo, reflejando desigualdades persistentes en función del nivel educativo.v.co

Uso de métodos anticonceptivos en hombres

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, los métodos anticonceptivos más comunes entre hombres en unión (de 13 a 49 años) son la inyección (14,8%), el condón masculino (8,7%), y la píldora (7,3%). En cambio, para hombres sin unión en ese rango de edad, los más utilizados son el condón masculino (46,0%), la inyección (14,9%), y la píldora (11,4%).

Analizando a nivel departamental, varios como Córdoba, Putumayo, Bolívar, Atlántico, Chocó, Vichada, Magdalena, Amazonas, Guainía, La Guajira, y Vaupés tienen un uso de anticonceptivos por debajo del promedio nacional (79,4%). Por otro lado, 21 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá muestran niveles superiores al promedio nacional en la adopción de métodos anticonceptivos, según Minsalud y Profamilia en 2015.

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar en Colombia es abordada en el informe como un grave problema de salud pública que afecta a múltiples aspectos de la sociedad. Se caracteriza por cualquier forma de abuso que ocurre dentro del núcleo familiar, incluyendo físico, psicológico, sexual y económico.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) durante el año 2022 identificó a 20.541 personas que manifestaron ser víctimas de violencia ocasionada por algún familiar. Así se registraron:

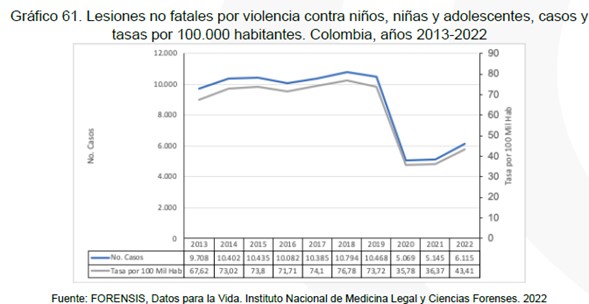

- Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): durante 2022, se registraron 6.115 casos de violencia contra NNA, lo que representa un incremento del 18,9% comparado con 2021. De estos casos, la mayor proporción se observó en niñas (52,4%), y por grupos de edad, el 62,5% ocurrió entre los 10 y 17 años.

- Violencia contra la Población Adulta Mayor: hubo un aumento significativo en los casos de violencia contra adultos mayores, registrándose 2.439 casos en 2022, lo que representa un incremento del 25,9% comparado con 2021. Este incremento mantiene la tendencia creciente observada desde años anteriores y supera en un 2,9% al máximo histórico observado en 2019 .

- Violencia entre Otros Familiares: además, se menciona una forma de violencia intrafamiliar ejercida entre otros familiares (edades 18 a 59 años), donde se ha registrado un número histórico considerable de agresiones, con un comportamiento uniforme desde 2014 a 2019 y un descenso notable durante la pandemia. Sin embargo, en 2022, se evidenció un aumento significativo del 9,2% frente a 2021.

- Violencia no fatal de pareja de pareja: con una gran mayoría de víctimas mujeres (36.337 mujeres frente a 5.598 hombres). En ambos casos (hombres y mujeres), los presuntos agresores más frecuentes fueron la pareja actual (39,74% de los casos) o la expareja (39,11% de los casos).

Entre tanto, para el 2022 el número de registros de violencia contra la pareja representó un incremento del 20% comparado con lo estimado en 2021. La tasa de lesiones no fatales por violencia de pareja fue de 95,4 casos por cada cien mil habitantes. Los departamentos de Bogotá, D.C., Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico concentraron el 55,1% de los casos. Las tasas más altas de violencia de pareja se observaron en departamentos como Casanare y San Andrés.

Descargue aquí el informe completo: