Colombia está experimentando una transformación estructural en su dinámica poblacional y sanitaria. Así lo evidencia la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2025, presentada oficialmente por el Ministerio de Salud, el DANE y la Universidad de Antioquia, con participación de autoridades académicas, sanitarias y sociales. Este estudio, que recogió información en más de 115.000 hogares de los 32 departamentos del país, confirma el avance del envejecimiento poblacional, la reducción sostenida en el deseo de maternidad, y las barreras persistentes en el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.

El evento de lanzamiento, celebrado en el Hotel Tequendama, estuvo encabezado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y contó con la participación del viceministro Jaime Urrego, la directora del DANE Piedad Urdinola y el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, entre otras autoridades del sector.

Envejecimiento poblacional y declive de la fecundidad en Colombia

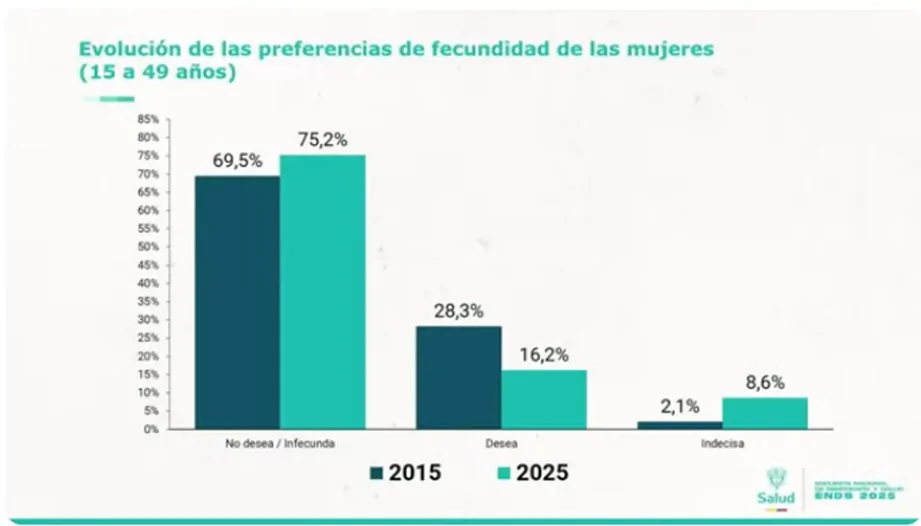

La pirámide poblacional colombiana ha dejado de tener su forma tradicional. En 2024 se registraron apenas 445.100 nacimientos, la cifra más baja de las últimas décadas. Las mujeres colombianas están posponiendo o renunciando a la maternidad: 3 de cada 4 no desean tener más hijos, y solo una de cada seis expresó querer ser madre. A este panorama se suma que el 33% ya está esterilizada, lo que refleja un cambio radical y cultural en las decisiones reproductivas, particularmente en mujeres entre los 30 y 40 años. Las causas, según el análisis del equipo técnico, incluyen factores educativos, económicos, laborales y la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres en la planificación familiar.

Este cambio demográfico se manifiesta también en la composición de los hogares. El tamaño promedio ha disminuido, con un crecimiento importante de hogares unipersonales y una mayor participación de jefatura femenina, especialmente en regiones como Amazonía y Orinoquía, donde esta supera el 40%. La reducción del tamaño familiar y la menor tasa de nacimientos proyectan un país más envejecido, con efectos directos sobre la demanda futura de servicios de salud, pensiones y políticas de cuidado.

“El país ya no tiene forma de pirámide. Estamos frente a una estructura envejecida que nos exige repensar el futuro del sistema”, advirtió el ministro Jaramillo, al tiempo que enfatizó la necesidad de fortalecer la atención primaria y garantizar acceso equitativo en todo el territorio.

Salud con cobertura, pero sin acceso efectivo

Aunque más del 90% de la población colombiana está afiliada al sistema de salud, esto no se traduce en garantía de acceso. Según denunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, existen cerca de 6 millones de facturas que no son auditadas mensualmente por las EPS, lo que cuestiona gravemente la transparencia y eficacia del sistema. Las cifras reveladas son alarmantes: las EPS intervenidas adeudan más de $17 billones y las no intervenidas otros $5 billones, sumando una cartera total cercana a los $23 billones. Esta crisis financiera afecta directamente la disponibilidad de servicios oportunos y de calidad.

En términos de salud materna, se reportó que una de cada cuatro mujeres no accedió al mínimo de cuatro controles prenatales recomendados, mientras que el 7,5% no recibió ninguno. Solo el 63% comenzó su atención prenatal en el primer trimestre. Estos datos son preocupantes, dado su impacto directo en la mortalidad materna. Sin embargo, hay avances puntuales: la ciudad de Cartagena, al implementar una estrategia de atención primaria intensiva, pasó de 12 muertes maternas en 2023 a cero en 2024, un logro que contrasta con el promedio nacional.

Transformaciones en anticoncepción y maternidad temprana

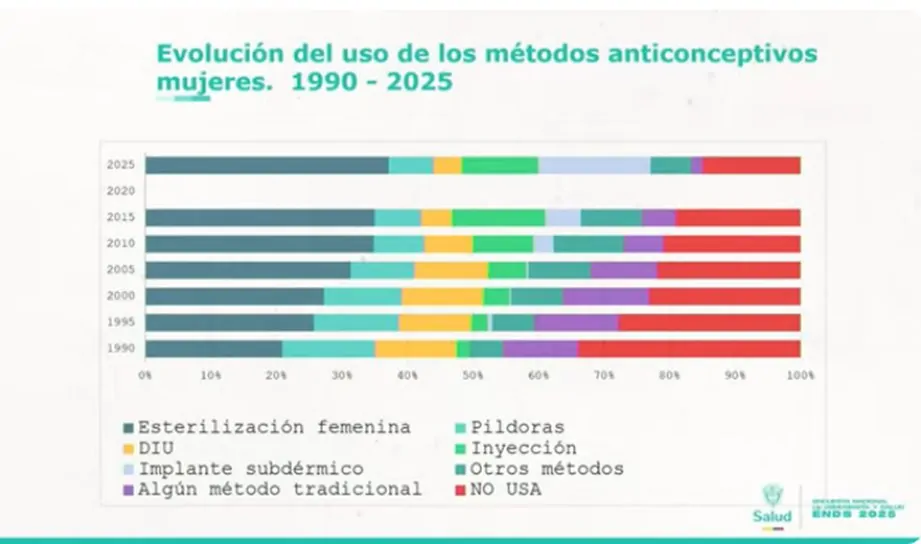

La autonomía reproductiva femenina se refleja también en el liderazgo del uso de métodos anticonceptivos modernos. La esterilización femenina sigue siendo la opción más común, frente a una baja participación de los hombres: apenas 1% ha optado por la vasectomía. Además, ha aumentado el uso del implante subdérmico, mientras que métodos como la píldora y el dispositivo intrauterino han perdido relevancia. Por el contrario, el uso del condón masculino ha disminuido, reflejando que las mujeres siguen llevando la mayor carga en la anticoncepción.

Un dato positivo es la reducción de la maternidad adolescente, que pasó de representar el 21,5% de los nacimientos en 2005 al 14,3% en 2024. Este cambio está relacionado con mayores niveles educativos, acceso progresivo a métodos anticonceptivos y campañas de prevención.

Brechas en educación sexual y violencia de género

Uno de los desafíos más persistentes es la falta de educación sexual integral. Aunque el 70% de los adolescentes recibe información en los colegios, la familia sigue siendo un actor ausente en la formación sexual y afectiva. Además, en departamentos como Tolima, Magdalena y Vaupés, la cobertura informativa es particularmente baja. Este vacío formativo contribuye a que el inicio de las relaciones sexuales se esté adelantando, especialmente entre mujeres, sin la protección oportuna.

La ENDS también refleja una realidad dolorosa: una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia basada en género, pero la mayoría no denuncia. Las razones más comunes son el miedo, la desconfianza institucional y la revictimización. El hogar sigue siendo el lugar más frecuente de agresión, y los jóvenes varones, los principales agresores. Las comisarías de familia, según el informe, son poco accesibles para muchas víctimas, y las rutas de atención están fragmentadas.

Enfermedades prevenibles y cáncer: cobertura desigual

En prevención del cáncer, la situación es dispareja. Solo el 55% de las mujeres mayores de 50 años se ha practicado una mamografía, y la realización de citologías ha disminuido, pese a su efectividad para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. La vacunación contra el VPH en niñas ha mejorado, pero persisten resistencias culturales y desinformación.

En hombres, la situación no es mejor. Los exámenes para detección de cáncer de próstata, como el tacto rectal o el antígeno prostático, son poco utilizados, especialmente en la atención primaria, lo que limita el diagnóstico temprano.

VIH, IVE y salud de las poblaciones diversas

Uno de los avances destacados es el acceso universal al tratamiento de VIH. Según el ministro Jaramillo, Colombia logró adquirir Dolutegravir a través del fondo estratégico de la OPS con un ahorro de $300.000 millones, beneficiando a más de 50.000 personas. No obstante, persisten mitos sobre la transmisión vertical del VIH, ya que el 30% de la población no la comprende completamente.

En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la encuesta evidencia que, a pesar de la despenalización establecida por la Corte Constitucional, muchas mujeres enfrentan barreras institucionales y de acceso. El 50% no recibió información clara sobre el procedimiento, y se documentaron múltiples casos en los que el equipo médico obstaculizó el derecho o remitió a la paciente sin atención.

Las personas LGBTIQ+ siguen siendo objeto de discriminación estructural. La encuesta reveló que los entornos escolares y familiares son los principales focos de exclusión, y que muchos jóvenes son expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género.

Migración, desplazamiento y salud pública

Colombia se ha transformado en un país receptor de migración. Más de 2 millones de venezolanos han ingresado al país, representando una fuerza laboral joven que plantea nuevos retos para el sistema de salud. Aunque se han realizado esfuerzos por integrar a esta población, persisten brechas en acceso a servicios y protección social.

En el plano interno, la migración está relacionada más con razones económicas que con el conflicto armado. Además, se evidencian patrones regionales que demandan políticas focalizadas en zonas de alta vulnerabilidad.

Hacia una nueva política de salud pública: 25 recomendaciones clave

La Universidad de Antioquia, como institución técnica responsable del procesamiento de la encuesta, emitió un conjunto de 25 recomendaciones para la formulación de una política pública basada en evidencia:

- Reformular la política nacional de salud sexual y reproductiva.

- Garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, gratuitos y de calidad.

- Incluir activamente a los hombres en la planificación familiar y reducir la carga de las mujeres.

- Fortalecer el enfoque de género y derechos humanos en la salud pública.

- Desarrollar estrategias efectivas para el acceso temprano a controles prenatales

- Implementar campañas para erradicar la violencia basada en género.

- Fortalecer las comisarías de familia y sus rutas de atención.

- Ampliar la educación sexual integral desde la infancia y adolescencia.

- Aumentar las coberturas de vacunación contra el VPH.

- Reactivar el tamizaje poblacional para cáncer de cuello uterino y mama.

- Incluir la salud prostática en la atención primaria.

- Asegurar el acceso a servicios de IVE sin barreras institucionales.

- Formar al personal de salud en derechos sexuales y reproductivos.

- Implementar estrategias contra la discriminación LGBTIQ+ en el sector salud.

- Garantizar la atención de salud sexual a personas con discapacidad.

- Incorporar enfoque diferencial étnico y territorial en salud sexual.

- Reconocer y atender los efectos de la migración en salud.

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en salud sexual y reproductiva.

- Aumentar el presupuesto en salud pública con enfoque en derechos.

- Vincular el sector educativo y comunitario a la promoción de la salud.

- Crear mecanismos de seguimiento a la implementación de estas recomendaciones.

- Mejorar la calidad de datos para futuras encuestas y decisiones.

- Fomentar alianzas intersectoriales para garantizar servicios integrales.

- Generar campañas nacionales de cambio cultural y corresponsabilidad.

- Promover liderazgo femenino en la toma de decisiones sanitarias.

La ENDS 2025 revela un país en plena transición: menos joven, más urbano, con mayor protagonismo femenino en decisiones reproductivas y aún con enormes desafíos en acceso efectivo, prevención y equidad. Las recomendaciones técnicas y los hallazgos sociales deben convertirse en insumos centrales para un nuevo pacto nacional por la salud. Lo que está en juego no es solo la atención, sino la forma en que como sociedad entendemos el bienestar, la equidad y el futuro.

Tal como lo expresó el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, “estos resultados no son solo cifras, sino el reflejo de la vida cotidiana, las decisiones individuales y las oportunidades colectivas que tenemos para construir un país más justo”.