El sistema de salud colombiano se encuentra en un estado de parálisis regulatoria, producto del choque entre un poder ejecutivo que argumenta una necesidad inaplazable de reforma y un poder judicial que defiende la primacía del legislativo. He preparado este documento (extenso) en donde acumulo un análisis completo de la situación … buena lectura.

Tras enfrentar un estancamiento legislativo para su ambiciosa reforma sanitaria, el Gobierno Nacional optó por una estrategia de alto riesgo: implementar cambios estructurales a través del Decreto 858 de 2025. Sin embargo, esta maniobra fue detenida abruptamente por una decisión judicial de gran calado: la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado.

Este fallo no representa un mero contratiempo procesal, sino un cuestionamiento fundamental a la legalidad y legitimidad de la estrategia del Ejecutivo, abriendo un profundo vacío regulatorio que amenaza con exacerbar las crisis financieras y operativas que ya aquejan al sistema.

Hoy entrego este análisis multidimensional de la situación actual y los futuros probables para el sistema de salud colombiano a la luz de esta intervención judicial. Examino el panorama desde una perspectiva jurisprudencial, desglosando los argumentos legales que motivaron la suspensión.

Posteriormente, evalúo el impacto operativo, financiero y político de esta parálisis regulatoria, analizando cómo afecta a los componentes clave del modelo propuesto —como las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), la regionalización funcional y la habilitación territorial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)—.

Finalmente, planteo escenarios estratégicos para el mediano plazo, ofreciendo una hoja de ruta para que los actores clave —Gobierno, EPS, Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y entidades territoriales— puedan navegar la incertidumbre y recalibrar sus posiciones en un tablero de juego drásticamente alterado. La tesis central es que la suspensión judicial ha transformado el debate, obligando a todos los participantes a reevaluar sus estrategias frente a un futuro normativo incierto y una crisis sistémica que no da tregua.

Análisis jurisprudencial y legal – la colisión entre la potestad reglamentaria y la reserva de ley

La controversia en torno al Decreto 858 de 2025 se centra en una tensión clásica del derecho constitucional: los límites del poder ejecutivo frente a las competencias exclusivas del legislador. La suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado es el resultado directo de esta colisión.

El origen de la disputa legal

La acción judicial que provocó la intervención del Consejo de Estado se fundamentó en una demanda de nulidad que argumentaba, en esencia, que el Gobierno Nacional carecía de competencia para efectuar una reforma estructural del sistema de salud por vía de decreto. El cargo principal sostenía que el decreto invadía la “reserva de ley”, un principio constitucional que establece que ciertas materias, por su trascendencia, solo pueden ser reguladas por el Congreso de la República. En este caso, al tratarse de la reconfiguración del derecho fundamental a la salud, los demandantes alegaron que la materia estaba sujeta a una reserva de ley estatutaria, que exige un trámite legislativo cualificado.

En su defensa, el Gobierno Nacional argumentó que el Decreto 858 no creaba un nuevo sistema ni modificaba la estructura legal vigente, sino que se limitaba a “operativizar” y desarrollar disposiciones ya contenidas en leyes preexistentes, como la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y la Ley 1438 de 2011, que ya introducían conceptos como la Atención Primaria en Salud (APS) y las redes integradas. Según esta visión, el decreto era un ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria del Presidente, destinada a asegurar la “cabal ejecución de las leyes”.

Deconstrucción del fallo del Consejo de Estado (Auto Interlocutorio)

El análisis del auto interlocutorio emitido por la magistrada ponente revela un razonamiento jurídico que acoge de manera contundente los argumentos de los demandantes. La decisión de suspender el decreto se basa en una valoración inicial donde la violación de normas superiores aparece como manifiesta.

Violación de la reserva de Ley (Art. 150, num. 23 C.P.)

El tribunal consideró, en su juicio preliminar, que el decreto no se limitaba a detallar aspectos técnicos, sino que regulaba “integralmente elementos estructurales” del Sistema de Seguridad Social en Salud, una competencia que la Constitución reserva explícitamente al legislador.La providencia subraya que la definición del modelo de prestación de un servicio público esencial es una decisión política fundamental que corresponde al Congreso, como escenario natural del debate democrático.

Transformación estructural vs. reglamentación

El punto central del fallo es la distinción entre reglamentar una ley y transformarla. El Consejo de Estado concluyó que el Decreto 858 representaba una “transformación estructural del modelo de prestación”. Para sustentar esta conclusión, el auto destaca varios cambios sustanciales introducidos por el decreto:

- Creación de las RIITS y nuevo rol de las Entidades Territoriales: El decreto traslada la función de conformar y organizar las redes de salud de las EPS (como lo preveía la Ley 1438) a las entidades territoriales (departamentos y distritos). Este cambio no es un ajuste menor, sino una redefinición de la gobernanza del sistema, alterando el equilibrio de poder entre los actores.

- Modificación sustancial del rol de las EPS: Al subordinar a las EPS a una red territorial definida por entes públicos y limitar su capacidad de contratación a la oferta de prestadores de dichas redes, el decreto modifica en la práctica las funciones y la naturaleza de estas entidades, tal como fueron definidas en la Ley 100 de 1993 y sus reformas. Esto, para el tribunal, desborda claramente la potestad reglamentaria.

- Asignación de nuevas competencias a las Entidades Territoriales: El decreto impone a municipios y departamentos nuevas funciones de planeación, armonización y gobernanza que no están contempladas en las leyes que definen sus competencias, como la Ley 715 de 2001. Esto constituye una invasión de la esfera legislativa, que es la única facultada para asignar tales responsabilidades.

El argumento concluyente

De manera reveladora, la magistrada ponente señala que el hecho de que una reforma con contenidos similares a los del decreto se encuentre actualmente en trámite en el Congreso de la República es una evidencia clara de que la propia materia es de naturaleza legislativa. Si el tema requiriera solo un reglamento, no sería necesario un debate parlamentario. Este argumento desarma la defensa del Gobierno y refuerza la conclusión de que se intentó legislar por la vía administrativa.

La decisión del Consejo de Estado no entra a valorar si un modelo preventivo y territorial es deseable o no; su análisis es estrictamente jurídico y se centra en el método utilizado. El fallo establece una línea clara: el Presidente de la República no puede, bajo el pretexto de reglamentar, sustituir las decisiones políticas fundamentales que la Constitución ha reservado al Congreso. Esta distinción es crucial, pues indica que cualquier intento futuro de reforma deberá, ineludiblemente, cambiar de método y transitar por la vía legislativa.

Además, en el derecho administrativo colombiano, la concesión de una suspensión provisional no es una medida trivial. Requiere que el juez encuentre, en una fase temprana del proceso, una apariencia de ilegalidad tan fuerte (fumus boni iuris) que justifique paralizar los efectos del acto administrativo para proteger el ordenamiento jurídico.

El lenguaje concluyente utilizado en el auto (“el Gobierno nacional extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley”) no es tentativo, sino que constituye un juicio preliminar robusto. Esto envía una señal inequívoca a todos los actores del sistema: existe una alta probabilidad de que el Decreto 858 sea declarado nulo en la sentencia definitiva. Por tanto, basar estrategias a mediano plazo en la eventual reactivación del decreto sería una apuesta de alto riesgo.

El “Efecto Congelador” – Impacto operativo e institucional de la suspensión

La suspensión provisional del Decreto 858 no solo detiene una norma; desata un “efecto congelador” en cascada que paraliza todo el andamiaje regulatorio que se estaba construyendo a su amparo. Al ser el decreto la norma “paraguas”, su suspensión deja a las resoluciones ministeriales que lo desarrollaban en un estado de “normas zombis”: existen formalmente pero carecen de fundamento legal para ser aplicadas, generando una parálisis operativa y una profunda incertidumbre institucional.

Parálisis regulatoria y el estado “zombie” de las normas derivadas

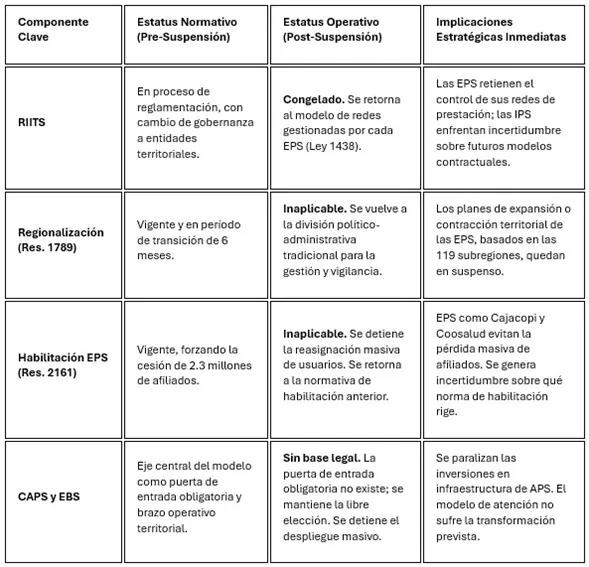

Los componentes centrales del nuevo modelo de salud quedan en un limbo jurídico y operativo:

- RIITS (Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud): El proyecto de resolución que buscaba reglamentar las RIITS, definiendo sus niveles primario y complementario y sus 19 atributos esenciales, queda detenido. El cambio fundamental de trasladar la organización de las redes a las entidades territoriales, uno de los pilares del decreto, está legalmente congelado. El sistema, por tanto, retorna al modelo de redes gestionadas individualmente por cada EPS, según lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011.

- Regiones y subregiones funcionales (Resolución 1789 de 2025): El nuevo mapa sanitario de Colombia, que redibujaba el país en 10 regiones y 119 subregiones funcionales con base en criterios técnicos como isocronas (tiempos de desplazamiento) y el Índice de Capacidad-Atractividad Territorial en Salud (ICAT-Salud), se vuelve inaplicable. El período de transición de seis meses otorgado a los actores para adaptarse a esta nueva geografía queda suspendido, y la gestión del sistema regresa a la tradicional división político-administrativa de municipios y departamentos.

- Habilitación territorial de EPS (Resolución 2161 de 2025): Esta resolución, una de las más disruptivas, también queda sin efecto. Las reglas que limitaban el número de EPS autorizadas para operar por cada tipo de subregión y que establecían criterios diferenciados para EPS grandes, medianas y pequeñas, son ahora inaplicables. Consecuentemente, el proceso de reasignación forzosa de más de 2.3 millones de afiliados, que ya estaba en marcha y afectaba principalmente a EPS como Cajacopi y Coosalud, se detiene por completo. En la práctica, se retorna al marco de habilitación anterior, probablemente la Resolución 497 de 2021, que la Resolución 2161 derogaba expresamente.

- CAPS y Equipos Básicos de Salud (EBS): La figura de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como puerta de entrada obligatoria al sistema, uno de los cambios más sensibles para los usuarios, pierde su base legal. La libre elección de prestador, amparada por la Ley Estatutaria, se mantiene. Asimismo, los planes de inversión para la construcción y adecuación de CAPS (estimados en $6.97 billones de pesos) y el despliegue masivo de Equipos Básicos de Salud (con una inversión proyectada de $4.2 billones de pesos) quedan en suspenso, a la espera de un marco normativo claro.

Para visualizar el alcance de esta parálisis, la siguiente tabla resume el estado de cada componente antes y después de la suspensión judicial.

La suspensión judicial provoca un retorno forzoso a un marco normativo que el propio gobierno considera obsoleto. Sin embargo, este “rollback” no es limpio. Ocurre en un contexto de mayor crisis y con actores que ya habían comenzado a destinar recursos y esfuerzos para adaptarse a las nuevas reglas, ahora suspendidas.

Esta situación genera una parálisis operativa, donde la toma de decisiones estratégicas se vuelve casi imposible ante el riesgo de que las reglas del juego vuelvan a cambiar con una decisión judicial definitiva o una nueva maniobra del gobierno.

En este escenario, la mayor víctima operativa es la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la prevención y el primer nivel de atención 17, el mecanismo legal y operativo diseñado para ello —los CAPS como puerta de entrada única y las RIITS de base territorial— ha sido desmantelado judicialmente. Sin estas herramientas, el objetivo de transitar hacia un modelo más preventivo queda en el aire, y el sistema, por defecto, se mantiene anclado en su lógica reactiva y centrada en la atención de alta complejidad.

Análisis financiero – atravesando la crisis estructural en un mar de incertidumbre regulatoria

La suspensión del Decreto 858 no ocurre en un vacío financiero, sino en medio de una de las crisis de sostenibilidad más agudas que ha enfrentado el sistema de salud colombiano. La incertidumbre regulatoria se superpone a una fragilidad estructural que amenaza con el colapso de múltiples actores.

La crisis de financiación preexistente

Antes de la expedición del decreto, el sistema ya mostraba signos de agotamiento financiero. Gremios como ACEMI han advertido reiteradamente sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal mecanismo de financiación, lo que ha llevado a una siniestralidad generalizada superior al 110% y a un deterioro de los indicadores de atención. Las finanzas de las EPS reflejan esta presión: entre 2019 y 2025, mientras sus pasivos crecieron de manera significativa, sus activos se contrajeron, y la brecha entre las cuentas por pagar a clínicas y hospitales y las cuentas por cobrar (principalmente al Estado) se ha vuelto insostenible.

Este desbalance se traduce en una creciente deuda con la red de prestadores, que a junio de 2025 superaba los 24 billones de pesos solo para los afiliados a la ACHC. Como síntoma final de estas fallas de acceso, el gasto de bolsillo de los hogares ha aumentado a $14.5 billones de pesos, acercándose peligrosamente al umbral del 20% del gasto total en salud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de alto riesgo.

Impacto financiero de la suspensión

La decisión del Consejo de Estado tiene consecuencias financieras complejas y, en algunos casos, paradójicas:

- Inversiones y gastos detenidos: La suspensión frena los planes de inversión pública asociados al nuevo modelo. El costo proyectado para los Equipos Básicos de Salud, superior a los $4.2 billones de pesos, y las inversiones en infraestructura para los CAPS, quedan en el limbo. Estos rubros habían sido señalados como un riesgo fiscal significativo, al no contar con fuentes de financiación claras y adicionales a los recursos ya insuficientes del sistema.

- Incertidumbre en el flujo de recursos: El decreto insinuaba una reorganización de los flujos financieros con un enfoque territorial, lo que podría haber modificado el rol de la ADRES y de las EPS, posiblemente avanzando hacia un modelo de giro directo a los prestadores.21 Esta transformación queda congelada. No obstante, la presión por mayor control estatal sobre los recursos persiste, como lo demuestra el interés de la ADRES en fortalecer sus capacidades de auditoría mediante alianzas internacionales, lo que sugiere una tendencia hacia una mayor centralización del control financiero independientemente del modelo vigente.

- Alivio a corto plazo, riesgo estratégico a largo plazo para las EPS: Para las EPS que enfrentaban una pérdida masiva de afiliados debido a la Resolución 2161, la suspensión representa un alivio financiero inmediato al evitar una descapitalización abrupta de su base de asegurados. Sin embargo, este respiro es temporal. El problema de fondo —la insuficiencia de la UPC y la desfinanciación estructural— no solo no se resuelve, sino que se perpetúa. La suspensión no soluciona la crisis financiera; simplemente la encierra de nuevo en el marco del modelo actual.

La situación crea una “paradoja financiera”: alivia la presión de costos de una transición disruptiva, pero al mismo tiempo agrava la crisis del statu quo. Las EPS evitan los gastos inmediatos de adaptarse a un nuevo modelo, pero permanecen atrapadas en el antiguo, que las está asfixiando financieramente. Este “alivio” es, en realidad, una ilusión, ya que la enfermedad de base del sistema, su insostenibilidad financiera, continúa avanzando. Sin una corrección de la UPC o una inyección de recursos, es probable que se produzcan más intervenciones y liquidaciones de EPS.

Por otro lado, la incertidumbre regulatoria congela la inversión privada y la planificación a largo plazo. Para las IPS, proveedores de tecnología y la industria farmacéutica, la incapacidad de prever las reglas futuras de contratación, la configuración de las redes y los modelos de pago hace que cualquier inversión estratégica sea extremadamente riesgosa. Una clínica que planea expandir sus servicios de alta complejidad no puede evaluar su mercado si no sabe si sus futuros contratantes serán múltiples EPS compitiendo entre sí o una única red territorial coordinada por una entidad pública. Esta incertidumbre paraliza las decisiones de inversión, frena la innovación y, en última instancia, deteriora la capacidad instalada del sistema.

El tablero político – reconfiguración de poder y estrategias post-fallo

El fallo del Consejo de Estado trasciende lo jurídico para convertirse en un evento político de primer orden, reconfigurando el equilibrio de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos de control y los actores del sector salud.

Debilitamiento de la estrategia ejecutiva

La suspensión provisional es una derrota política significativa para el Gobierno. Expone los límites de su estrategia de “gobernar por decreto” tras el fracaso de la reforma en el Congreso, y da fuerza a la narrativa de la oposición sobre un supuesto exceso en el uso de las facultades presidenciales y una falta de respeto por la separación de poderes.

La reacción del presidente Gustavo Petro, enmarcando la decisión judicial no como un debate de legalidad sino como un atentado contra la vida y la prevención (“suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”), debe entenderse como una maniobra política. Su objetivo es trasladar la discusión del terreno jurídico, donde su posición es débil, al terreno moral y popular, buscando construir un respaldo ciudadano que presione al poder judicial y a la oposición política.

Fortalecimiento de actores críticos y gremiales

La decisión judicial empodera a los gremios y a los críticos del modelo gubernamental, quienes ven validadas sus advertencias:

- ACEMI (gremio de las EPS): Calificó de inmediato el fallo como “una decisión en derecho” que protege a los pacientes y respeta el ordenamiento jurídico, consolidando su posición como defensora de la institucionalidad vigente.

- ACHC (gremio de hospitales y clínicas): Si bien la ACHC ha reconocido la necesidad de una reforma, también había expresado serias preocupaciones sobre la falta de claridad financiera y la viabilidad operativa del decreto. La suspensión judicial respalda su llamado a un proceso de reforma más técnico, dialogado y financieramente responsable.

- Oposición Política y Exministros: Figuras de la oposición y un grupo de exministros de salud, que habían calificado el decreto como una “reforma de facto sin democracia”, se ven reivindicados por el fallo, lo que les otorga mayor capital político y credibilidad en el debate público.

El retorno del Congreso al centro del debate

En la práctica, el bloqueo judicial obliga a que el debate sobre la reforma a la salud regrese al Congreso de la República, el escenario que el Gobierno intentó eludir. Sin embargo, el Ejecutivo vuelve a esta arena con una posición de negociación debilitada, haciendo que la búsqueda de consensos y alianzas políticas sea ahora más indispensable que nunca.

El Gobierno se enfrenta a un “trilema” estratégico: puede insistir en la vía judicial, esperando revertir la decisión en el fallo de fondo, una opción de baja probabilidad; puede negociar en el Congreso, lo que implicaría hacer concesiones significativas a su modelo original; o puede abandonar la reforma estructural y gestionar la crisis del sistema mediante intervenciones administrativas puntuales, una estrategia de contención que no resuelve los problemas de fondo. La retórica presidencial sugiere una inclinación a la confrontación, pero la realidad política y judicial hace que esta vía sea insostenible a largo plazo.

Mientras tanto, los gremios como ACEMI y ACHC transitan de una postura defensiva a una más propositiva. Con el respaldo del fallo judicial, ahora tienen el capital político para impulsar con más fuerza sus propias propuestas de ajuste al sistema, centradas en la sostenibilidad financiera (como el cálculo técnico de la UPC) y la mejora de la regulación, en lugar de una refundación total del modelo.

Escenarios futuros y desenlaces probables para el sistema de salud (2025-2027)

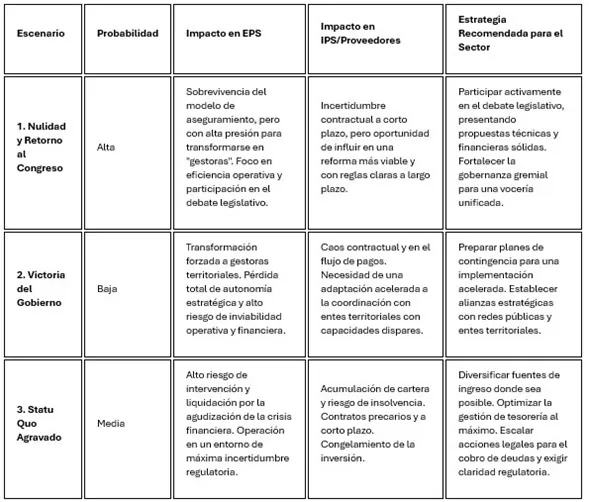

La suspensión del Decreto 858 abre un abanico de posibilidades para el futuro del sistema de salud colombiano. A continuación, se perfilan tres escenarios probables a mediano plazo, evaluando sus consecuencias para los principales actores.

Escenario 1: Nulidad definitiva y retorno al Congreso (probabilidad: Alta)

- Descripción: El Consejo de Estado confirma en su fallo de fondo la decisión preliminar y anula de manera definitiva el Decreto 858 y, por extensión, sus resoluciones reglamentarias. Políticamente debilitado en este frente, el Gobierno se ve forzado a presentar un nuevo proyecto de ley de reforma a la salud ante el Congreso, probablemente más moderado y abierto a la concertación. Se inicia un nuevo ciclo de debate legislativo, esta vez con una mayor participación de actores técnicos, gremiales y políticos.

- Consecuencias: El sistema de salud permanecerá operando bajo el marco normativo anterior a la expedición del decreto durante al menos uno o dos años más, mientras se surte el trámite legislativo. La crisis de financiación estructural persistirá, lo que podría llevar a la intervención o liquidación de más EPS. La reforma que eventualmente surja de este proceso será, muy probablemente, un modelo híbrido: conservará la estructura de aseguramiento mixto pero incorporará componentes más robustos de atención primaria y mecanismos de coordinación territorial, distanciándose del modelo predominantemente estatal que proponía el decreto.

Escenario 2: Victoria judicial del gobierno y reactivación acelerada (probabilidad: Baja)

- Descripción: En un giro inesperado, el Consejo de Estado revierte su posición inicial y declara la legalidad del Decreto 858. Con el aval judicial, el Gobierno se siente políticamente legitimado y acelera de manera contundente la implementación de todos los componentes del modelo: la conformación de las RIITS, la operación de los CAPS como puerta de entrada única y la reestructuración territorial del aseguramiento.

- Consecuencias: Este escenario desencadenaría una disrupción operativa masiva. Una implementación acelerada, sin la preparación técnica y la capacidad institucional adecuada en los territorios, podría generar un colapso temporal en la prestación de servicios, una explosión de acciones de tutela por parte de los usuarios y un agudo conflicto político con gobiernos locales, EPS y prestadores privados.

Escenario 3: El “Statu Quo Agravado” – Limbo jurídico y colapso lento (probabilidad: Media)

- Descripción: El proceso judicial se prolonga por años sin una decisión de fondo. La medida de suspensión provisional se mantiene vigente, creando un limbo normativo crónico. Incapaz de avanzar con su reforma estructural, el Gobierno opta por gestionar la crisis a través de actos administrativos puntuales y de corto alcance (intervenciones a EPS, resoluciones de flujo de recursos, etc.), mientras los problemas de financiación del sistema se agudizan.

- Consecuencias: Este es el escenario más perjudicial. El sistema se vería afectado por una incertidumbre regulatoria constante que paraliza la inversión y la planificación estratégica. Las EPS continuarían debilitándose financieramente, y la calidad de la atención se deterioraría progresivamente debido al aumento de la deuda con los prestadores. La crisis no se resolvería de manera estructural, sino que se manejaría con “paños de agua tibia”, conduciendo a un colapso lento y desordenado del modelo actual sin un reemplazo viable a la vista.

La siguiente matriz resume el impacto de cada escenario y sugiere estrategias de mitigación para los actores clave.

La experiencia de esta situación deja una enseñanza: la reforma a la salud, por su naturaleza integral y su incidencia en un derecho fundamental, requiere un amplio respaldo legal y social. Intentar hacerla por decreto fue una apuesta arriesgada que ha encontrado freno en los controles democráticos. Seguramente, cualquier esfuerzo futuro deberá construirse con mayor consenso, atendiendo tanto a la legalidad como a la factibilidad práctica.

El sistema de salud colombiano demanda reformas, pero éstas deben buscarse por la senda constitucionalmente correcta, con soporte financiero real y con el concurso de los diferentes sectores sociales. Si la nulidad se confirma, la salida estará en construir alternativas legislativas o reglamentarias acotadas que rescaten las mejores ideas del modelo preventivo (APS fortalecida, enfoque en salud pública, integración de redes) sin comprometer la estabilidad del sistema.

En todo caso, la prioridad inmediata seguirá siendo sostener el sistema actual –evitar que se venga abajo por la crisis financiera– mientras se diseña el mañana. Como bien se dijo en el ámbito académico, “sostener el hoy mientras construimos el mañana es nuestra responsabilidad inmediata”. El Decreto 858, tal cual, no parece ser el vehículo viable para ese mañana, pero ha dejado planteadas preguntas cruciales que el país deberá resolver mediante el consenso democrático y la técnica, en procura de un sistema de salud más justo, eficiente y sostenible.

Me encantará leer sus comentarios en esta y todas mis redes sociales.