El Instituto Nacional de Salud (INS) publicó datos estadísticos sobre malaria en Colombia y un panorama global de la enfermedad. En 2023, se calcula que hubo 427 millones de casos, una cifra que representa un aumento respecto a 2022, año en el que se reportaron 245 millones de personas con la enfermedad. La malaria, además, causó 619.000 muertes en todo el mundo el año pasado.

En África, la malaria es un problema crítico de salud pública, con el 94% de los casos (233,000) y el 95% de las muertes (580,000). América Latina no esta exenta de este fenómeno: la enfermedad es endémica, aunque con impacto variable según el país, siendo mayor en la región Amazónica y otras zonas rurales y selváticas de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Guayana, Surinam y Bolivia. En estas áreas, está asociada principalmente a los parásitos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, con P. vivax siendo el más prevalente en la mayoría de los casos.

Casos de malaria en Colombia asociados al cambio climático

En lo corrido del año, el país ha estado en situación de brote, con un incremento del 81% en comparación con el mismo periodo de 2023. Hasta la semana epidemiológica 44, en Colombia se han reportado 110,343 casos de malaria, de los cuales 76,074 son malaria no complicada y 1,357 corresponden a malaria complicada. Además, se han reportado 16 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad.

Con relación a los patógenos responsables, el INS ha detectado que el 61.9% de los casos son provocados por Plasmodium vivax, mientras que el 36.2% restante por Plasmodium falciparum. El aumento estaría relacionado a los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, los cuales alteran la dinámica de los criaderos del mosquito transmisor, favoreciendo la propagación de la malaria.

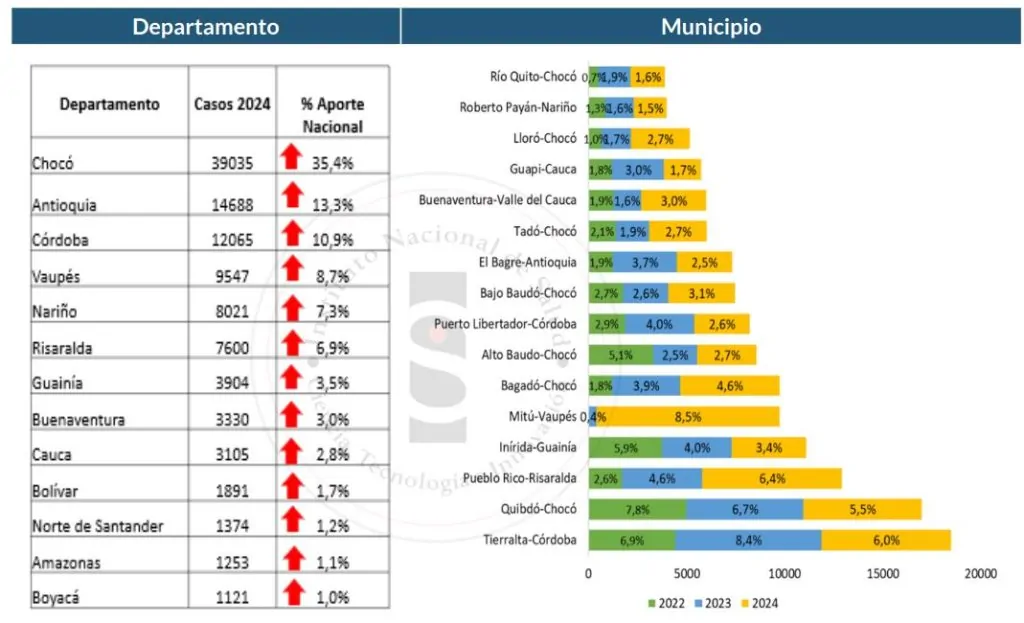

A nivel nacional, el 96.9% de los diagnósticos de malaria provienen de los siguientes departamentos: Chocó (35.4%), Antioquia (13.3%), Córdoba (10.9%), Vaupés (8.7%) y Nariño (7.3%). A nivel municipal, En el ámbito municipal, los municipios de Mitú (Vaupés) con el 8.5%, Pueblo Rico (Risaralda) con el 6.4% y Tierralta (Córdoba) con el 6.0% son los más afectados.

Según datos recopilados por el INS, los cuatro macro-focos históricos de malaria son la Costa Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño y Buenaventura), que concentra el 55.5% de los casos; Urabá (Córdoba, Bolívar, Antioquia) con el 26.0%; la región Amazónica y Orinoquía (Putumayo, Caquetá, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Casanare) con el 15.4%; y la frontera Colombo-Venezolana (Norte de Santander y casos de Venezuela) con el 1.4%. En términos de parasitología, la Costa Pacífica presenta mayor prevalencia de P. falciparum, mientras que en Urabá, la Amazonía y la Orinoquía, el P. vivax es el más común. Las mayores complicaciones se observan en la Costa Pacífica, donde se registra una alta cantidad de casos.

El análisis de las características sociales y demográficas de los casos de malaria revela que el 56.8% (62,653) son hombres, y el 25% (22,207) corresponde a personas de entre 14 y 19 años. En cuanto a la etnia, el 31.4% (24,292) son afrocolombianos y el 39.9% (44,055) indígenas. Respecto al régimen de afiliación, el 84.7% (93,478) está en el régimen subsidiado. Dentro de las ocupaciones prioritarias, los mineros y canteros representan el 3.7% (4,179), con una prevalencia notable en municipios como El Bagre, Rioquito, Quibdó, Barbacoas, Tadó, Cantón de San Pablo y Lloró.

En términos de oportunidad de diagnóstico y tratamiento, la cifra nacional se encuentra en un 41.0% para el diagnóstico. A nivel departamental, todas las regiones presentan porcentajes por debajo de la media nacional, exceptuando a Cauca (65.7%), Chocó (50.5%), Norte de Santander (50.4%), Risaralda (45.6%) y Nariño (43.4%).

Recomendaciones del INS para el manejo de la malaria en el territorio nacional

En el boletín epidemiológico, a raíz de la situación de salud pública, el INS presenta una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones sectoriales:

- Implementar de salas situacionales para malaria con el fin de realizar análisis en equipo interdisciplinario.

- Fortalecer la articulación entre vigilancia en salud pública, programas de malaria, prestación de servicios y EAPB.

- Incentivar la realización de la búsqueda activa institucional (BAI) mediante el Sivigila, en los municipios priorizados (en eliminación) en silencio epidemiológico.

- Reforzar la realización de búsqueda activa comunitaria BAC (especialmente búsquedas reactivas.

- Realizar seguimiento a indicadores de oportunidad de diagnóstico, oportunidad de tratamiento.

- Identificación, según guías, de municipios receptivos y vulnerables para malaria incluyendo aquellos departamentos y municipios con baja o nula incidencia de la enfermedad.