El derecho a la salud en Colombia atraviesa una de sus etapas más críticas de la última década. La Defensoría del Pueblo advirtió que el país vive una vulneración generalizada y regresiva del acceso a medicamentos, reflejo de una crisis estructural del sistema sanitario que se ha profundizado en 2025. Según su informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, la situación afecta a todos los tipos de afiliación y golpea con especial dureza a las zonas rurales, los territorios de alta dispersión geográfica y las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Entre 2022 y 2025, las tutelas por salud se duplicaron, pasando de 156.357 a más de 314.000. El 33% de todas las tutelas del país está relacionada con la protección del derecho a la salud, y 36–37% de esas acciones se refieren a la entrega tardía o incompleta de medicamentos e insumos. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) recibió 1.340.851 quejas entre enero y agosto de 2025, con una proyección cercana a dos millones al cierre del año. En muchos casos, la entidad cierra los procesos sin confirmar si el usuario efectivamente recibió su tratamiento.

La Defensoría acompañó 18.451 tutelas durante ese periodo, de las cuales una de cada cuatro estaba directamente relacionada con la negación de medicamentos.

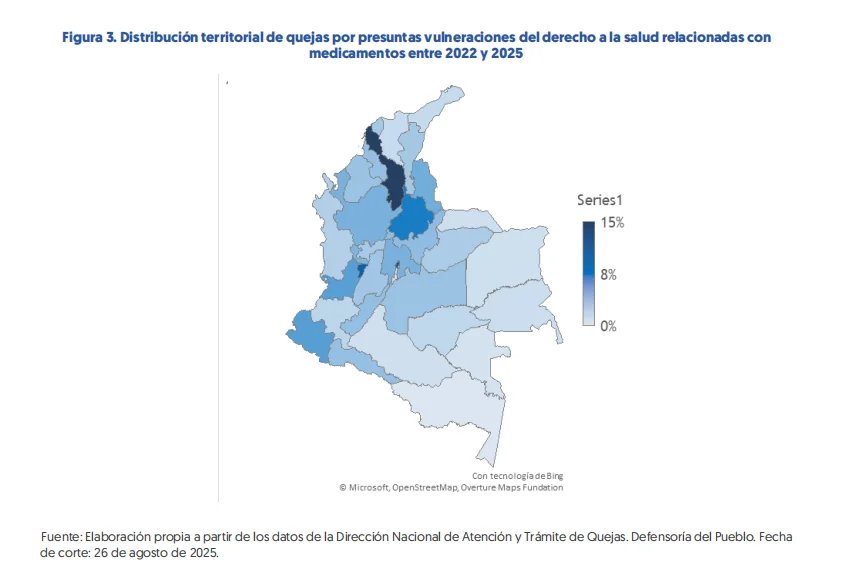

¿Cómo se refleja la crisis del acceso a medicamentos en las regiones?

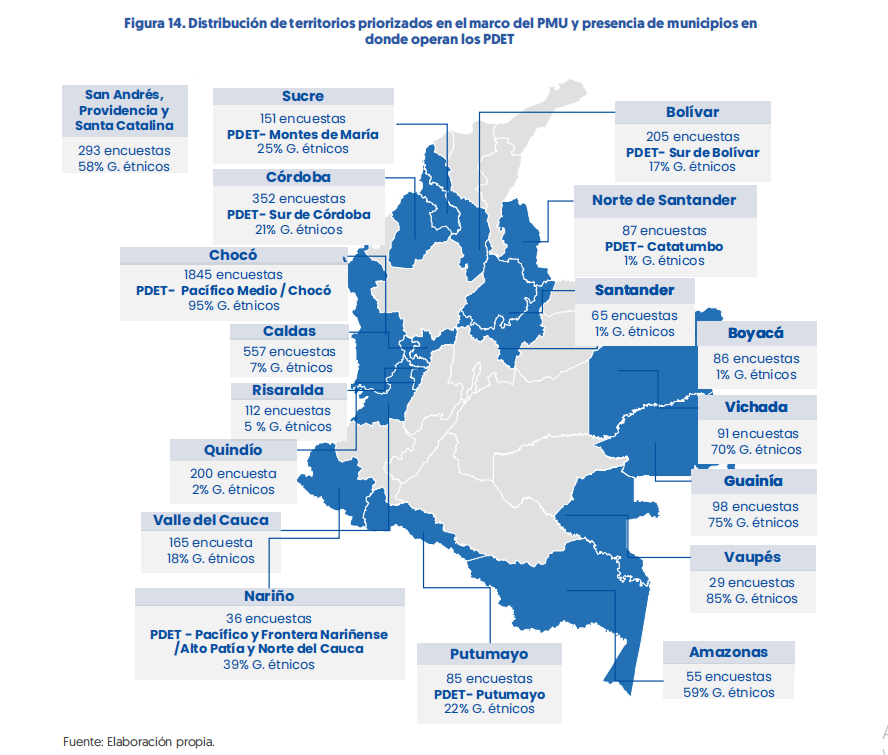

Los datos muestran que el deterioro es transversal, pero con un impacto desigual entre los territorios. En departamentos con altos niveles de ruralidad como Vaupés (70%) y Chocó (57%), los pacientes enfrentan mayores costos, tiempos de desplazamiento y escasa disponibilidad de gestores farmacéuticos. Estas condiciones se agravan en zonas con débil conectividad digital, donde la falta de internet impide presentar quejas o acceder a servicios de telemedicina, generando subregistros en la magnitud real del problema.

La desigualdad también se refleja en el gasto de bolsillo. En Guaviare, Arauca y Putumayo, los hogares destinan más del 25% de su ingreso a salud, una proporción insostenible en contextos de pobreza.

Según la encuesta nacional aplicada por la Defensoría del Pueblo a 3.450 personas en puntos de dispensación, el 48% de los casos logró resolverse tras la gestión territorial de los Puestos de Mando Unificado (PMU), aunque persisten amplias demoras en la entrega.

En este escenario, la falta de acceso ha derivado en consecuencias clínicas y sociales graves. El informe documenta casos de pacientes que sufrieron descompensaciones por suspensión de tratamientos y debieron acudir a urgencias o ser hospitalizados. “No hay medicamentos. El paciente se desestabiliza, pasa a urgencias, luego a cuidados intensivos y, en muchos casos, termina en la tumba. Y eso está pasando en los departamentos”, advirtió un representante de usuarios durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Eje Cafetero.

¿Qué factores explican la escasez y la demanda insatisfecha?

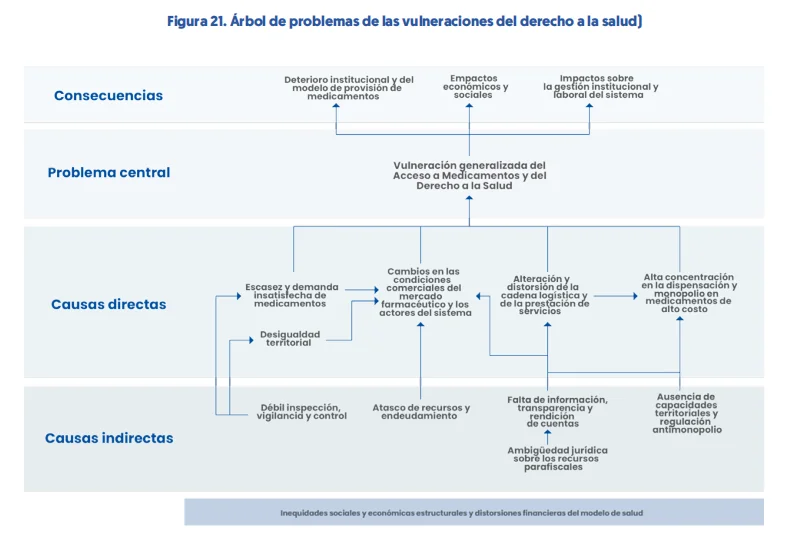

La Defensoría del Pueblo identifica tres dimensiones principales de la crisis del acceso: financiera, logística y territorial. En conjunto, configuran un círculo vicioso que bloquea la entrega oportuna de medicamentos y aumenta la desigualdad sanitaria.

Entre los factores clave se destacan:

Crisis financiera: las EPS mantienen deudas acumuladas con hospitales, IPS y gestores farmacéuticos, lo que genera interrupciones en la cadena de suministro.

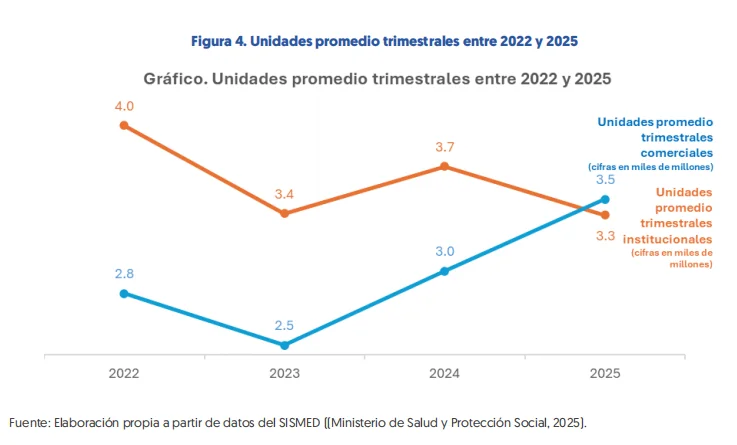

Distorsión del mercado farmacéutico: el sistema gasta más, pero entrega menos. Entre 2022 y 2024, las ventas de medicamentos del canal institucional (cubierto por el sistema de salud) crecieron 17%, mientras las unidades vendidas cayeron 7%. En contraste, el canal comercial (venta directa al público) aumentó sus unidades en 5%, desplazando el acceso hacia el gasto de bolsillo. Este fenómeno refleja una regresión del derecho a la salud, donde quienes tienen capacidad económica acceden a tratamientos, mientras los demás quedan excluidos.

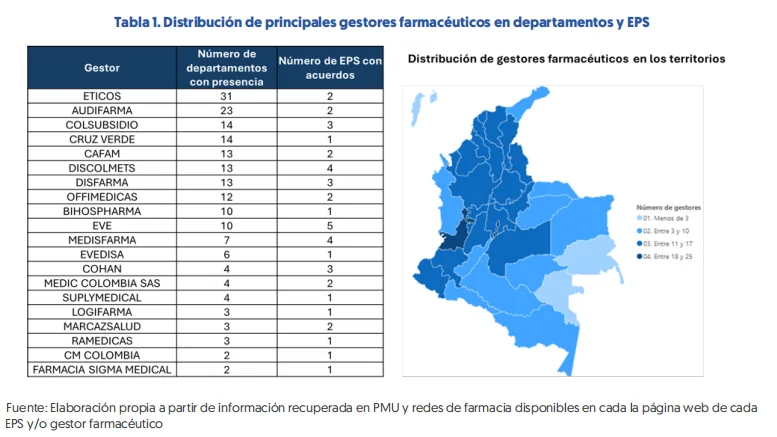

Concentración y desigualdad territorial: el número de gestores farmacéuticos varía drásticamente. Regiones como Amazonas, Guainía y Vichada tienen menos de tres operadores activos, frente a más de diez en departamentos como Boyacá o Valle del Cauca. Esto genera demoras, escasez local y pérdida de eficiencia en la dispensación.

El informe aclara que no se trata de un desabastecimiento nacional, sino de una demanda insatisfecha. Los medicamentos existen en el país, pero no llegan al paciente debido a fallas logísticas, moras en los pagos y restricciones comerciales entre laboratorios y EPS.

La judicialización del derecho a la salud y la sobrecarga del sistema

El aumento sostenido de tutelas y reclamos refleja el colapso institucional, dad que solo entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó 18.451 acciones de tutela, de las cuales el 24% estaban directamente relacionadas con la negación de medicamentos. La Corte Constitucional ha declarado bajo el nivel de cumplimiento del Estado en el flujo oportuno de recursos y la entrega efectiva de los medicamentos ordenados.

El Auto 559 de abril de 2025 obligó a EPS y gestores a entregar los medicamentos en un máximo de 48 horas tras la prescripción médica y a programar las siguientes entregas con fechas definidas. Sin embargo, la persistencia de los incumplimientos muestra que las medidas judiciales no logran resolver las fallas estructurales. La Supersalud reportó en junio de 2025 un promedio de 5.200 reclamaciones diarias, y aunque el 90% aparece como “cerrado”, no hay garantía de que el paciente haya recibido su tratamiento.

Impacto económico y humano de la falta de acceso

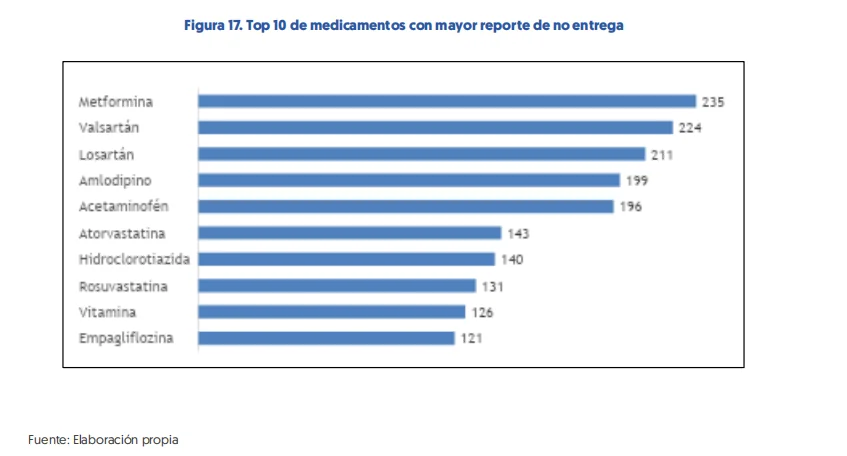

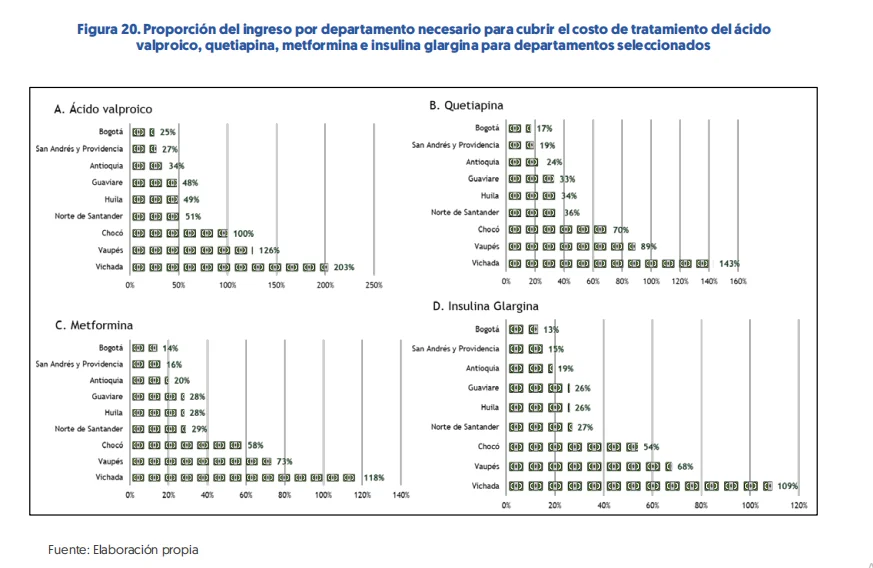

El costo de los medicamentos no entregados impone una carga desproporcionada a los hogares, especialmente a los de bajos ingresos. En ese contexto, la Defensoría documentó que los tratamientos más afectados corresponden a enfermedades crónicas y de salud mental.

Medicamentos más afectados:

- Metformina, Valsartán y Losartán, usados en diabetes e hipertensión, concentran el 25% de los reportes de no entrega.

- El 66% de los casos corresponde a tratamientos para enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

- También se reportan afectaciones en salud mental, dolor y enfermedades respiratorias.

- En salud mental, el costo mensual de Quetiapina, medicamento utilizado en el tratamiento de trastornos bipolares y depresivos, equivale al 143 % del ingreso en Vichada, 70 % en Chocó, 33 % en Guaviare y 17 % en Bogotá, cifras muy por encima del 3,3 % recomendado por la OMS.

El impacto no se limita a lo económico: la falta de acceso genera un deterioro acumulativo de la salud física y mental, disminuye la adherencia terapéutica y provoca ansiedad, depresión y estrés en pacientes y familias. “Es una bola de nieve que no se va a detener y se lleva por delante a pacientes y hospitales”, advirtió una funcionaria de salud del norte del país.

Estrategia estatal: los PMU y la respuesta de emergencia

Ante la magnitud del problema, la Defensoría del Pueblo, junto con el Ministerio de Salud, la Supersalud y la ADRES, implementó Puestos de Mando Unificados (PMU) en 19 departamentos. Estos espacios buscan coordinar respuestas inmediatas, conciliar deudas y garantizar la continuidad del suministro. Hasta mediados de 2025 se habían realizado 43 reuniones con participación de EPS, IPS, autoridades locales y organismos de control.

Los PMU lograron avances parciales como la reactivación de dispensarios y la entrega priorizada de medicamentos, pero el cumplimiento de los compromisos no supera el 50%, debido al persistente atasco financiero y la debilidad administrativa territorial. En ese sentido, la Defensoría propone fortalecer la vigilancia descentralizada, crear mecanismos de conciliación de deudas y desarrollar un sistema único de información sobre disponibilidad de medicamentos.

Hacia una reforma estructural y territorial del sistema de salud

El informe concluye que la crisis actual no obedece a la falta de medicamentos, sino a fallas estructurales en la gestión financiera, la regulación y la capacidad territorial. Frente a ello, la Defensoría propone una agenda de reformas con tres ejes prioritarios:

- Garantizar la entrega inmediata de medicamentos esenciales mediante mecanismos de seguimiento periódico.

- Fortalecer la gobernanza territorial y las competencias locales en vigilancia, contratación y abastecimiento.

- Reformar la política farmacéutica nacional, incorporando transparencia, regulación antimonopolio y control de precios.

La Defensoría del Pueblo advierte que, sin una acción coordinada y sostenida, el acceso a medicamentos, trazador fundamental del derecho a la salud, podría convertirse en un lujo inalcanzable para millones de colombianos. El mensaje es claro, la salud no puede depender del bolsillo del paciente, ni de la capacidad de una tutela. Se trata de una deuda pendiente del Estado con su población y con la promesa constitucional del derecho a una vida digna.

Descargue aquí el informe completo de la Defensoría del Pueblo: